言葉自体がピンと来ない「非認知能力」とは何か

2020年度からスタートする小学校の新学習指導要領。さまざまな変更点がありますが、この記事では「非認知能力」とは何かを解説します。

簡単に言うと学力以外の能力のこと。

・目標に向かってやり抜く力

・周りの人と協調性をもって物事を進めていく力

・感情をコントロールする力(感情を思考でコントロールする力)

これからの社会で活躍できる人間になるには「学力」だけでなく、上記の力「非認知能力」が重要とされる。

自己肯定感を高めることで非認知能力も上がるといわれている。

新学習指導要領では「生きる力」として非認知能力を育てようとしている。

2020年指導要領の「生きる力」こそ非認知能力

日本の子どもの自己肯定感はかなり低い

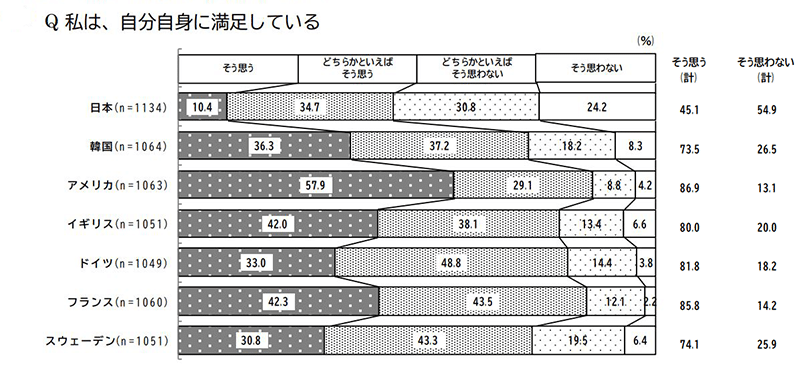

図1に令和元年に内閣府が発表した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」から自分に満足しているかという質問への回答の国際比較が出ています。

いろいろなところで議論されていますが、日本の若者(13歳~29歳の男女)は「自分自身に満足していない」割合が54.9%と他の国に対して突出して高いという結果が出ています。

グローバル化が急速に進み、外国の企業や外国人との競争や共働が増えていくこれからの社会で、はたして日本人は活躍していけるのだろうかという問題が根底にあります。

自己肯定感が低いと何が問題になるのか

これまでの日本人は、自己肯定感の低さが努力やまじめさ、向上心につながって、高い成果を上げてきました。特に高度経済成長を支えたのは「敗戦による劣等感」といってもよいでしょう。

大量生産・大量消費が経済を支えていた時代はよかったのですが、これからの世の中は物を作るだけでは国際社会での競争力が下がってしまいます。

現に平成元年には世界の時価総額ランキングで上位50位に32社入っていた日本企業は、この30年の変化についていけず、平成30年では上位50社に入っているのはわずかに1社となっています。

8月20日のダイヤモンドオンラインより。

— Haruka Sakamoto (@harukask1231) August 22, 2018

平成元年での世界時価総額ランキング。

上位50社のうち日本企業は32社、平成30年ではそれが1社と。

この当時の日本の勢い、全く記憶にないですがすごかったんだろうなと想像。 pic.twitter.com/M9nlxMdPYf

時価総額がすべ出てはありませんが、日本企業が中国企業などに買収されていく未来も容易に想像できます。これからは島国のやり方(日本的なやり方)が通用しなくなってくると考える必要がありそうです。

新指導要領における取り組み内容とは

このような危機感を肌身に感じているのは日本企業のトップです。日本の未来のために子供たちの教育を変えていくべきという意見は財界や通産省経由でも文部科学省に届いていました。

(文部科学省の官僚は言われなくてもよくわかっているとは思いますが…)

文部科学省では10年に一度 (この頻度も上げた方がよい) の指導要領改訂に向けて、世界で活躍できる日本を目指すための準備を進めてきました。

それを象徴的に表した言葉が「生きる力」です。抽象度が高くピンとこないのですが、以下のような映像が作成されています。

やっぱりピンと来ないですかね…。

まさおなりにデフォルメしてまとめると以下のようになります。

・自分の意見の根拠を示せるように、自分で調べる力をつけよう!

・周りの人が違う意見を言っても、その考え方や理由をきちんと聞こう!

・人から与えられるではなく、自分でやりたいこと見つけていこう!

まとめ

・「非認知能力」とは「学力」以外の「やり抜く力」や「周囲を尊重して協調する力」のこと

・グローバル化が進むと非認知能力がますます重要となる

・2020年度小学校から始まる新指導要領では「生きる力」として非認知能力が重視されている

・スタートは自分に自信を待つ「自己肯定感」をつけていくこと

そんなこと言われても実際どうすればいいの?と思う方も多いと思うので、別の記事でそのあたりも取り上げていきたいと思います。

コメント